Be forest 「森であれ」

森は生息する動物と植物が相互に関連し合い作り上げる一つの生態系です。

その相互関連を促しているのが土壌です。

土壌が、ゆっくり、着実に確実に、動物由来の有機物を分解し、木々や植物にとっての堆肥へと変化させる営みを続けているからこそ、森の生態系は機能しています。

組織づくりや人の成長には、森の土壌と同じように変化をもたらす時間の長さと丁寧さが必要と考えます。本質的な変化の先に生まれる、森の生態系のように機能し循環する「人が育つ環境」、それがわたし達が目指す未来です。

株式会社矢部商店

矢部千尋

なぜ「森」なのか

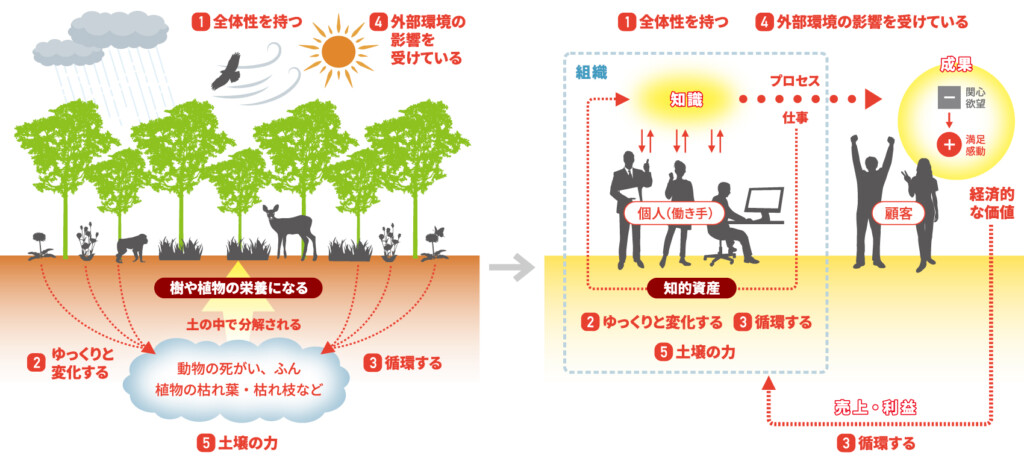

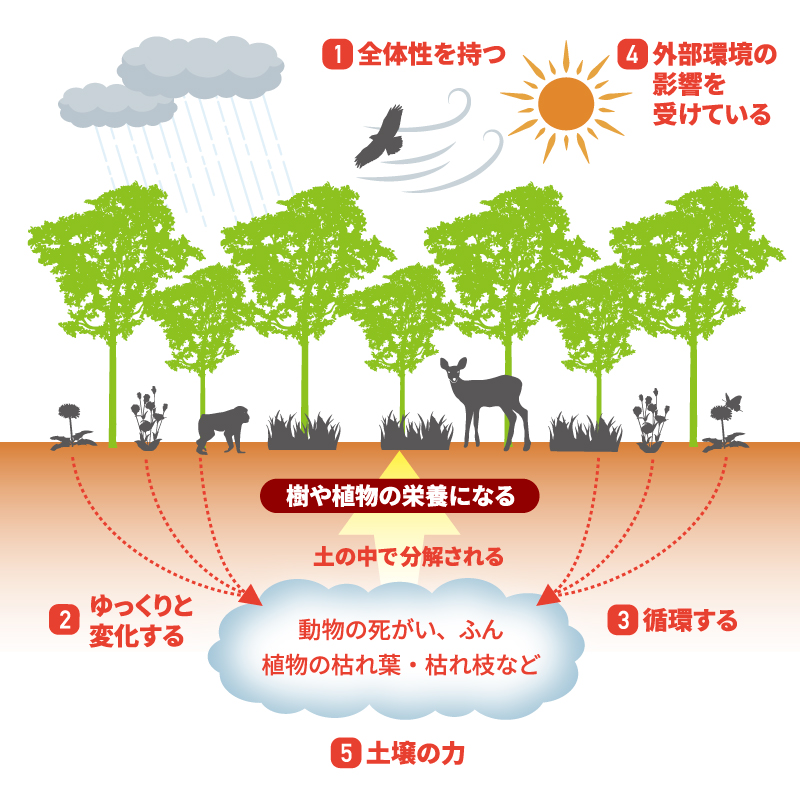

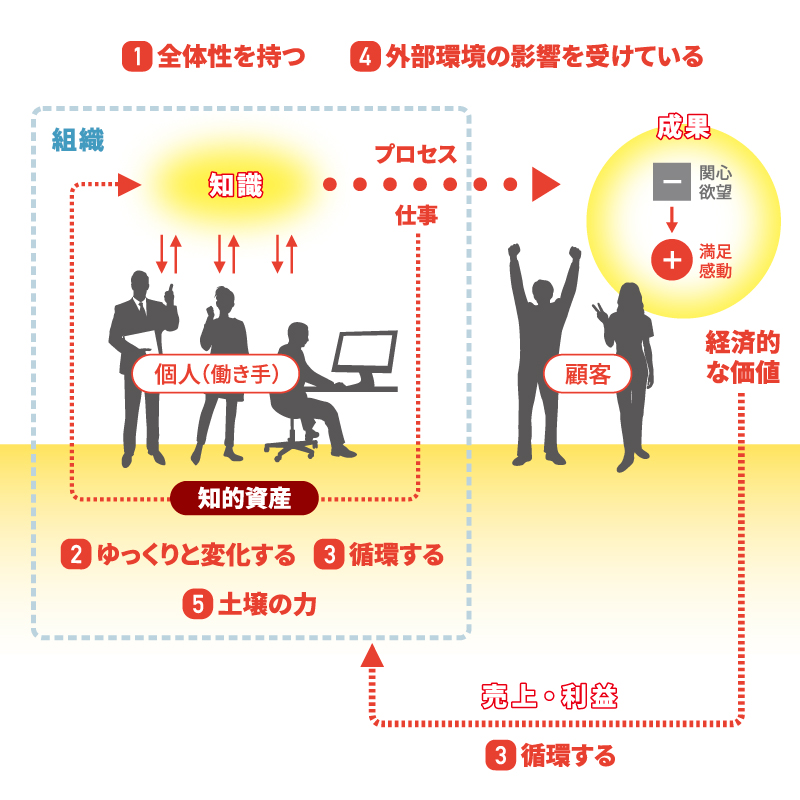

マネジメントと森の生態系には5つの共通点があります。

①全体性をもつこと、②ゆっくりと変化すること、③循環すること、④外部からの影響を受けていること、⑤土壌が力を持っていること。

生息する動物や昆虫の死骸やフンは長い時間を掛けて土の中で分解され(⑤土壌の力②ゆっくりと変化)、樹々や植物の栄養となります(③循環する)。天候という外的環境の影響を受けながら樹々や植物は生育し(④外部からの影響を受ける)、動物たちの生息の場となっています。樹々や植物、動物、気象条件、土壌、どれが欠けても森は機能しません(①全体性)。

顧客からもたらされた経済的な対価に加えて(③循環)、行った仕事を通じて身についた組織の強みや得られた情報の蓄積から形成される知的資産が(⑤土壌の力②ゆっくりと変化)、組織と働き手に還元されます(③循環)。これらを活用し、社会からの期待に応えるための新たな生産が行われ(④外部からの影響を受ける)、顧客の元に成果が生まれ顧客は満足を得ることができます。社会からのニーズ、強みを卓越性へ高める営み、生産的な仕事、働き手の貢献、どれが欠けても成果が生まれることはありません(①全体性)

このうち、マネジメントの現場では、①全体性と⑤土壌の力を活用できていない現状があります。Be forestは、この2点を切り口とした経営者を含む組織で働くすべての方に対する働きかけを通じて、知的資産の形成を促し、全員でマネジメントできる組織に成長するための継続的な支援に力を尽くしております。

マネジメントと森の生態系には5つの共通点があります。

①全体性をもつこと、②ゆっくりと変化すること、③循環すること、④外部からの影響を受けていること、⑤土壌が力を持っていること。

生息する動物や昆虫の死骸やフンは長い時間を掛けて土の中で分解され(⑤土壌の力②ゆっくりと変化)、樹々や植物の栄養となります(③循環する)。天候という外的環境の影響を受けながら樹々や植物は生育し(④外部からの影響を受ける)、動物たちの生息の場となっています。樹々や植物、動物、気象条件、土壌、どれが欠けても森は機能しません(①全体性)。

顧客からもたらされた経済的な対価に加えて(③循環)、行った仕事を通じて身についた組織の強みや得られた情報の蓄積から形成される知的資産が(⑤土壌の力②ゆっくりと変化)、組織と働き手に還元されます(③循環)。これらを活用し、社会からの期待に応えるための新たな生産が行われ(④外部からの影響を受ける)、顧客の元に成果が生まれ顧客は満足を得ることができます。社会からのニーズ、強みを卓越性へ高める営み、生産的な仕事、働き手の貢献、どれが欠けても成果が生まれることはありません(①全体性)

このうち、マネジメントの現場では、①全体性と⑤土壌の力を活用できていない現状があります。Be forestは、この2点を切り口とした経営者を含む組織で働くすべての方に対する働きかけを通じて、知的資産の形成を促し、全員でマネジメントできる組織に成長するための継続的な支援に力を尽くしております。

人が育つ環境をともにつくるために

提供サービス

独自の3つのプログラムで、「事業と仕事の全体と部分を観る力」を磨く後押しをいたします。

私たちの強み

足すのでもなく、引くのでもなく、元々持っている主体性が開かれるための3つの働きかけが、わたし達の強みです。

私たちについて

100年の間に「変えたもの」があります。一方で、「変えてはいけないもの」はこれからも大切にしていきます。

「ありがとう」のタネ-研究室コラム-

知的資産とは一体なにか。抽象的な言葉の説明ではなく、実例や具体例の方が伝わりやすい場合が多くあります。資産と言われる以上、他の資産と同様に働く人たち自身に実際に活用されてこそ意義があります。

このコラムを通して、読者の皆さんと一緒に、実例から知的資産のイメージ像をつかみ、社会の中から「その会社の中で培われた、人を幸せにする力」である知的資産を発掘発見していきたいと思います。

Vol.11 お客さんが本当に欲しいもの

#10 語られない顧客の希望を形にする

Vol.9 「お客様にとって必要な事は何か?」を考え準備に時間を使うこと

土壌の秘密-WEBコンテンツの制作-

地域企業の「会社独自の力」をヒヤリングによって棚卸しし、分解整理統合を経てWEBコンテンツとして制作してきたBe forest。前身の時代を含めると2019年からの取り組みです。制作に携わらせていただいたWEBコンテンツを通じて、オンリーワンの知的資産を活用して社会に価値提供を行う地域の企業様をご紹介させていただきます。

旅は道づれ―本日の問い-

WEBサイト開設にあわせて、わたし達が日頃から活用している「問い」を、日替わりで公開するページを作りました。

わたし達は、正しい答えを場当たり的に求めるのではなく、正しい「問い」を自分自身に立てることを大切にしています。正しい答え=有効な方法は、その時々の目的と状況によって変わりますが、目的と状況の検討には「問い」が最適と考えているからです。

ですが、これが難しい。実践を積むことで以前に比べると失敗は減ってきましたが、今でも誤った判断をしてしまうことはあります。問いを立てて検討せずに答えを出してしまうと、うまく行きません。

タイトルの「旅は道づれ」は、「旅行をする際は、連れ=仲間が居るのが何よりも心強いもので、お互いに助け合っていくことが大切である」という意味のことわざです。自らをマネジメントすることは常に可能であると言われますが、「自分自身に問いを立てる」というセルフマネジメントは、終わりのない長旅です。WEBサイトにいらしてくださった読者のみなさんとともに、日々新たな「問い」に向き合いたいと思います。